2020年11月16日,頗負盛名的新英格蘭雜誌(NEJM),發表了2篇有關心房顫動的文章。同時間美國心臟學會 2020 年會也發表心房顫動的最新研究。這些臨床試驗更證實了以往對於心房顫動的治療經驗。

越早電燒心房顫動,對病人未來預後越好

目前現行的心房顫動治療準則,對於初次發現的病人,仍先建議使用抗心律不整藥,如果仍有症狀,才進一步接受電燒或冷凍球囊燒灼。新英格蘭雜誌的EARLY AF study, 收治 303位 陣發性心房顫動, 有症狀的病人,確定診斷即馬上接受冷凍球囊作為一線治療。觀察一年,而且病人接受了皮下植入心律監測器,可以分秒持續監測心律達一年以上,更為準確。結果馬上使用冷凍球囊的病人,和只服用抗心律不整藥相比,一年後可以下降約50%的心房顫動復發比例.

新英格蘭雜誌的另一篇STOP AF study, 收治 203位 陣發性心房顫動, 有症狀的病人,確定診斷也是馬上接受冷凍球囊作為一線治療。觀察一年和只服用抗心律不整藥相比。接受冷凍球囊的病人有74.6%一直能維持正常心律,而藥物組只有45%。

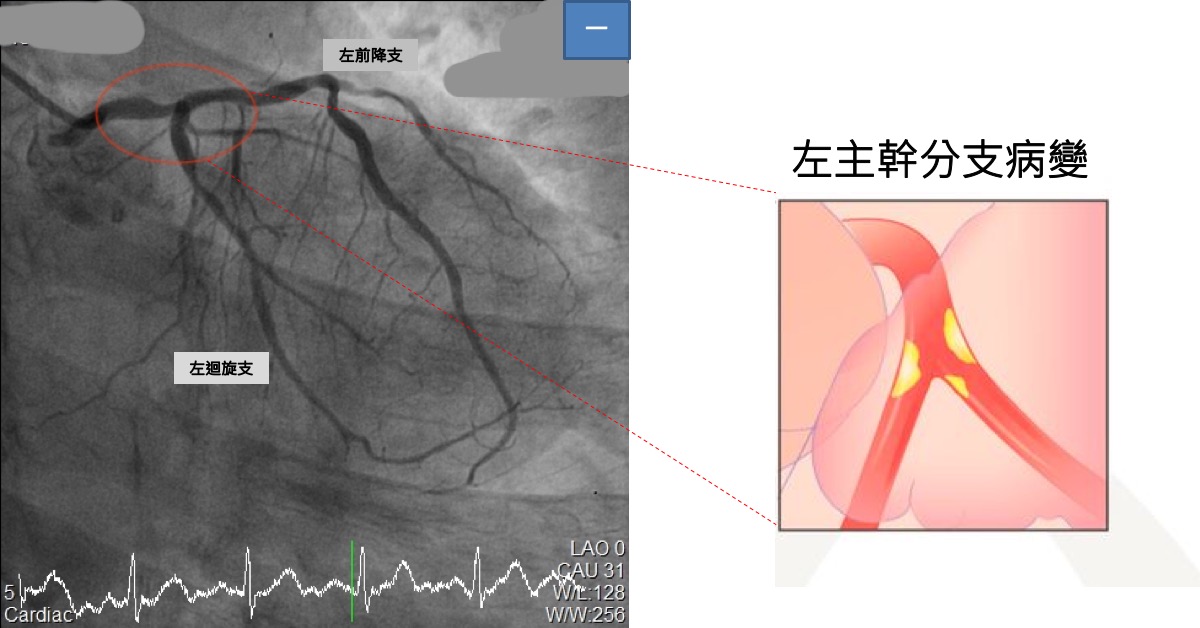

林醫師怎麼看?雖然這兩個研究使用的方式是冷凍球囊, 但是與傳統電燒方式的原理相同,都是將左心房的肺靜脈的放電點電燒隔絕。而現在電燒導管的科技也日益進步(如具備向量感測器,更有效安全)。電燒導管還能處理肺靜脈以外的放電點(冷凍球囊僅能隔絕肺靜脈)。以台灣的健保給付條件而言,冷凍球囊自費接近台幣20萬,向量感測器的電燒導管自費約5萬。所以,一旦確診心房顫動,馬上使用電燒或冷凍球囊燒灼(圖1),絕對是合理有效的治療選擇。

延長監測天數,更能提前發現心律不整

SEARCH AF研究, 收入336 位心臟手術術後病人,本身無心房顫動病史,但臨床評估有中風危險者,接受能黏貼持續14-30天的心電圖貼片(圖2)監測,和一般傳統追蹤方式(單次心電圖,或是僅能貼24小時的心電圖)相比,抓出 10 倍超過6分鐘的心房顫動/心房撲動次數(19.6%, vs 1.7%)

林醫師怎麼看? 雖然這研究對象是心臟手術術後且具有中風風險病人,但是心律監測時間越長,越有可能抓到心律不整。目前健保給付的只有貼24小時的心電圖貼片。台灣目前有可以貼7天(自費約8000元),或14天(自費約11000元)。所以如果具有中風風險(糖尿病,高血壓,年齡>75歲,已經中風過一次....等),或是真有心律不整的症狀,但沒有每天發作,就可考慮7-14天的貼片。如果有過突然暈倒,失去意識的病史,甚至建議可以裝皮下心律監測器(圖3,體積很小,裝於胸前皮膚下,裝置後通常沒有太多不適感,不影響運動),可以持續監測達3年,能抓到心律不整發作時的心電圖的機會更大。

補充魚油對於預防心房顫動沒有效果

VITAL-RHYTHM研究,收治25871名從未有過心房顫動史的病人,以隨機雙盲方式分派約12500人補充魚油主成份(EPA/DHA)及維他命D,另一半約12500人僅服用安慰劑藥品。追蹤5.3年後,新診斷出的心房顫動病人,兩組人數比例相當(補充組:3.7%,安慰劑組:3.4%)。也就是魚油對於心房顫動的預防,沒有作用。

林醫師怎麼看?既然特定的營養補充品沒有用,還能如何預防心房顫動的發生?那就好好照治療指引內說的,

1.注意體重避免肥胖

2.勿過量飲酒及咖啡

3.追蹤治療三高(高血壓,糖尿病,高血脂)

4.注意是否有睡眠呼吸中止(如過度肥胖,或睡覺時鼾聲會突然中斷,或外型粗脖子短下巴後收,圖4)。如果有需積極治療(如睡眠時戴正壓呼吸面罩,圖5)。

感謝台大醫院高定瑋醫師臉書整理(https://www.facebook.com/willy.gao/posts/3448061898624740)

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1602014

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029554?query=recirc_curatedRelated_article&fbclid=IwAR2P-COC_jXQ37yTvpXnfGhZxmPRgP0FFlksz2kq8LFtT5Poc-TF7uya6EQ

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2029980?query=recirc_curatedRelated_article&fbclid=IwAR2ZlY-_p6qorn7EJQLMBtYFxwFtqBG-FMw7XojS8XYEe6sHgckMjo6j82o

2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS)